4年間の流れ

研究紹介

機械工学コースには4つの研究グループがあり,互いに協力しながら様々な研究活動を行っています。特に特徴的な2つの研究例を以下に紹介します。

先端材料と数理科学研究グループ

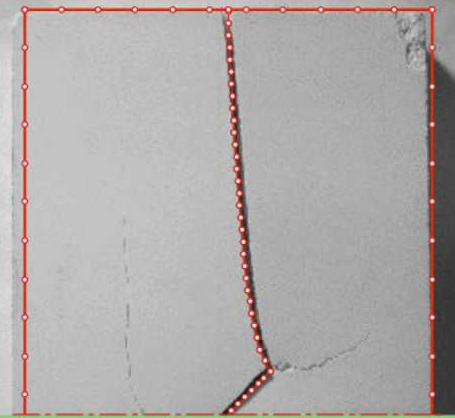

先端材料と数理科学研究グループは,連続体力学と強度,加工・計測学を専門とする教員団の集合組織です。例えば力と電磁場が連成する圧電材料や磁歪材料に関する数理解析,乱流の数理モデル化と直接解析および流れの統計的性質の探索,均質材や接合材の疲労強度と内部欠陥の検出技術,歯車などの機械要素の高機能化と騒音防止に関する研究等が行われています。連続体の力学挙動は数学的には偏微分方程式で近似できることが多く,現象を支配する方程式をいかに正確に,そしていかに効率的に解き明かすかが我々の研究グループの目標の一つです。

スマートプロダクトグループ

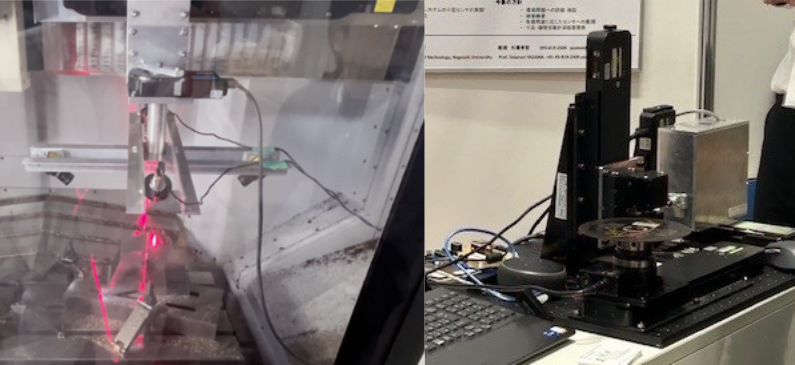

日本が持っている得意技の1つは,自動車の車体や飛行機の機体のような大きいもの,ものの性能を左右するレンズ,組立に必要な部品などを精度よく精密に,しかも低コストで大量に作る技術です.日本は技術の優位性を以って世界有数の経済大国となり,それが文明的で豊かな生活を支えています.このような製品(プロダクト)の生産は,近年では精度や精密さは維持しながら単一プロダクトの大量生産から,オーダーメードの大量生産と変わりつつあります.スマートプロダクト・グループでは,状況に応じた高性能で賢い(スマート)な製造方法の確立のために,加工技術,測定技術,加工過程で把握が必要な流体や熱の流動,製造される製品のエネルギー解析などに関する研究を行なっています.

海洋・ロボット・エネルギーグループ

海洋、航空宇宙、陸上、医療などの分野で社会に役立つ様々なロ ボットの研究を行っています。中でも生物運動型ロボットは、魚な どの生物の動きをロボットのメカニズムで実現し、柔軟で高度な運 動ができる未来型ロボットとして期待されています。また、これら の生物運動要素を取り入れたロボット技術は人に優しい医療機器や 障害者、高齢者の運動機能を回復させるリハビリ機器の開発にも応 用されています。この他にも風力、波力、潮流力により発電させる 海洋再生可能エネルギー機器もロボット技術をベースに開発してい ます。

環境調和型熱エネルギーグループ

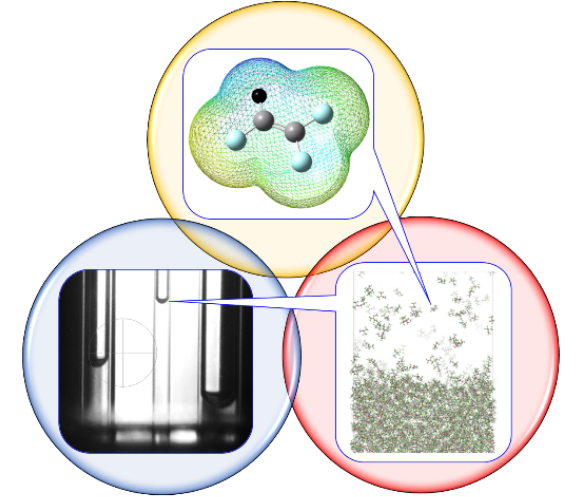

エネルギー消費は地球温暖化緩和にとって最も重要な課題です。エネルギーを無駄なく輸送するために、様々な機能を有する流体が利用されています。その流体の物性を精密に測定したり、機器内で利用した場合の機器効率や消費エネルギー量を予測したりすることは、私たち機械屋の大切な役割です。当コースでは、流体の分子構造上の特徴を解析し、種々の流体がどのような特性を有しているかを世界有数の精度で測定するとともに、測定に準ずる精度で予測することに挑戦しています。図は、流体の物性のひとつである表面張力の測定写真と、分子シミュレーションの画像です。若い皆さんの未来を明るくできるよう、私たちは日々挑戦しています。

勉強だけではありません(サークル活動)

ロボットサークル

長大ロボットサークルでは様々な学部の1~4年生まで9名で活動をしています。週に一度集まり、それぞれがロボットの機体の設計や回路の作成などモノづくりを行っています。また毎年10月末に行われる学園祭を製作したロボットの発表の場とし、来てくれた人にロボット操作などを楽しんでもらっています!ロボットが思い通りに動いた時、評価された時が一番喜ばしいです!また地域の子供たちへロボット教室も開催しており、ロボットを通してモノづくりや科学の楽しさを伝えています。是非一緒にロボット製作やモノづくりに挑戦してみませんか?

ロケットサークル

長大ロケットサークルは現在およそ10人の工学部学生を中心に活動を行っています。学生主体の宇宙開発を目指して、模擬人工衛星CanSatや小型ロケットの製作を行い、種子島や秋田県で行われる大会に参加しています。皆でアイデアを出し合いながら一つのものを作り上げる体験はなかなかできるものではなく、作り上げたロケットが空を飛ぶ瞬間は何とも言えない達成感が味わえますよ!ここでしか体験できない宇宙開発に挑戦していませんか? ロケットサークルHPはこちら