研究内容

福祉ロボットの開発

〜あなたのためだけに作る障害者を支えるものづくり〜

カミカミ回数センサ (長崎県歯科医師会とセンサを共同開発)

頭の動きで操作するコンピュータ (頚椎損傷の患者のための機器を開発)

遠隔見守りシステム (五島で見守りシステムの実証試験)

台湾淡江大学のロボット研究所を訪問 (台湾で交流してきました)

坂の街、長崎の階段昇降電動車椅子

離島で暮らすお年寄りのための遠隔投薬確認システム

ロボティクスと情報

|

海洋、航空宇宙、陸上、医療、エネルギー等の様々な分野で先進的なロボティクスおよび機械情報技術が重要となっています。世界最先端の機械システム技術を研究し、世の中のニーズに応える未来のロボットを開発、実現化してます。(写真は山本郁夫教授のイルカロボット。山本郁夫研究室のWebページはコチラ) | |

|

ヒトと機械システムの真の一体化を目指して:先駆的ヒューマン・マシンシステム技術の考案ヒトの優れた情報処理・運動制御メカニズムを解明して,より安全で使いやすい機械システムを実現するための先駆的ヒューマン・マシンシステム技術の考案と,その工学応用(医療福祉機器,自動車操縦インタフェースなど)を行っています.写真は,独自開発した研究装置を使用して,双腕マニピュレーション・タスクに関する基礎研究を行っている様子です.(田中良幸研究室のWebページはコチラ) |

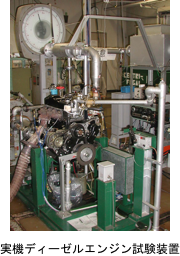

高効率クリーン・ディーゼルエンジンの開発

CO2排出量削減策としてのディーゼルエンジン

CO2排出量を削減するためには燃料を燃やす量を減らすこと、 すなわち効率の良いエンジンを使用することが重要になります。 ディーゼルエンジンはガソリンエンジンと比較して効率が高く、 クリーンディーゼルの普及が期待されています。 ただし、ディーゼルエンジンからはNOxや黒煙などの有害物質が排出され、 これらのディーゼル排気物質を低減しつつ燃費を改善する必要があります。

エンジンの基礎計測から応用まで

機械工学コースでは、 実機ディーゼルエンジンの燃焼試験を行える環境が整えられています。 バイオ燃料を用いた燃焼試験や次世代燃焼方式と呼ばれる HCCIエンジンの実働試験を行っています。 また、高圧噴射される燃料噴霧を解析できるレーザ解析装置を独自に開発し、 従来解明できなかった燃料噴霧の分裂現象を解明しつつあります。 また、コンピュータを使った流動シミュレーションにより、 クリーンディーゼルエンジンに必要なターボチャージャー用コンプレッサの 開発を行っています。

水素エネルギー社会の実現に向けて 〜水素の熱物性を探る〜

燃焼によるエネルギー変換の問題

現在の文明社会は,石油,石炭のような化石燃料を燃やし, エネルギーとして利用することで維持されています。 ところが,燃料を燃やして使うと, 燃料が持っているエネルギーのほんの一部しか有効利用できず, しかも、燃焼過程で二酸化炭素を出してしまいます。 前者はエネルギー資源の枯渇, 後者は地球環境への影響という地球規模の問題を引き起こしています。

クリーンエネルギーとしての水素

「燃料電池」を使って水素と酸素を電気化学的に反応させれば, 燃焼させるよりも高い効率で,直接電気を取り出すことができることが理論的にわかっています。 また,この反応過程で生成されるのは水だけで, 二酸化炭素や窒素酸化物のような有害物質を排出しません。 水素にエネルギーを運ばせて,燃料電池で電気に変換すれば, エネルギーを使うときの効率が高く,エネルギーを使う所で 二酸化炭素やその他の有害な物質を出さずに利用することが可能になるかもしれないのです。 ガソリンや灯油などの代わりに水素を燃料として利用し, 高いエネルギー効率でクリーンに利用するのが水素エネルギー社会です。

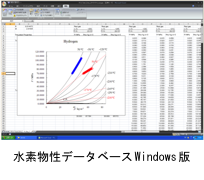

水素エネルギー社会の実現と大学の役割

しかし,水素エネルギー社会の実現には,水素の生成,貯蔵,輸送,使用に際して, 解決しなければならない多くの課題があります。 それを解決していくのが,研究教育機関である大学の大きな役割の一つです。 機械工学コースでは,産業技術総合研究所や九州大学と協力して, 水素の性質を高精度で測定するとともに,水素データベースの開発を行なっています。

共同研究および助成

[助成]芯なし研削盤における精密ロッドピン機上計測技術の開発補助事業

2019年度 機械振興補助事業 振興事業補助事業, 研究補助(個別研究)

精密ロッドピン先端形状にはミクロンレベルの高い形状精度が求められるため、精密測定室での形状測定と修正加工が何度も繰り返されています。繰り返される測定および加工の準備は、作業者の精神的な負担を増加させるとともに製造効率を大幅に低下させています。本研究ではロッドピンを製作する芯なし研削盤上において形状測定を行える技術を開発し、各工程の段取りレス化を目指します。

[共同研究]アンモニア+水混合物の熱物性測定と状態方程式の開発

佐賀大学海洋エネルギー研究センター

アンモニアと水の混合物は海洋温度発電の作動流体として用いらます。アンモニ水溶液とも呼ばれますが、本研究ではアンモニア高濃度域の熱物性に着目して露点圧力の測定と状態方程式の開発を行なっているので、アンモニア+水混合物を用いています。アンモニア濃度が高い蒸気領域では、アンモニア濃度の少しの変化で熱物性が大きく変化するので測定が難しく、熱物性推算にも困難があります。本研究では、海洋温度差発電の研究で世界最先端でありアンモニアを取り扱う施設が充実している佐賀大学海洋エネルギー研究センターと共同で、独自の方法による熱物性の測定と状態式の開発を行なっています。

[助成]University of Nottingham (UK), Ningbo Campus (China)との二国間セミナー

JSPS 日本学術振興会, NSFC 国家自然科学基金委員会(中国)

マイクロ・ナノスケールの混相流熱物質輸送に関する基礎および応用研究

ノッティンガム大学ニンボー校は、英国ノッティンガム大学のキャンパスの1つとして中国のニンボーに位置します。本セミナーは、日本学術振興会(JSPS)と中国国家自然科学基金委員会(NSFC)の助成により、「マイクロ・ナノスケールの混相流熱物質輸送に関する基礎および応用研究」について、中国と日本の二国間の研究者が参加して開催されます。

- 日程: 2019年7月29日(月)〜2019年7月31日(水)

- 場所: 長崎大学文教キャンパス

- 参加費: 無料(先着30名)